Simon Hurtz: Dogmen sind doof. Immer.

6Eine herrliche und differenzierte Antwort auf Karstens Digital-Native-Rant von Simon Hurtz – den wir hier sehr gerne als Crosspost veröffentlichen.

Social Media wird für Journalisten wichtiger. Trotzdem muss nicht jeder Journalist irgendwas mit Social Media machen. Ein Vermittlungsversuch.

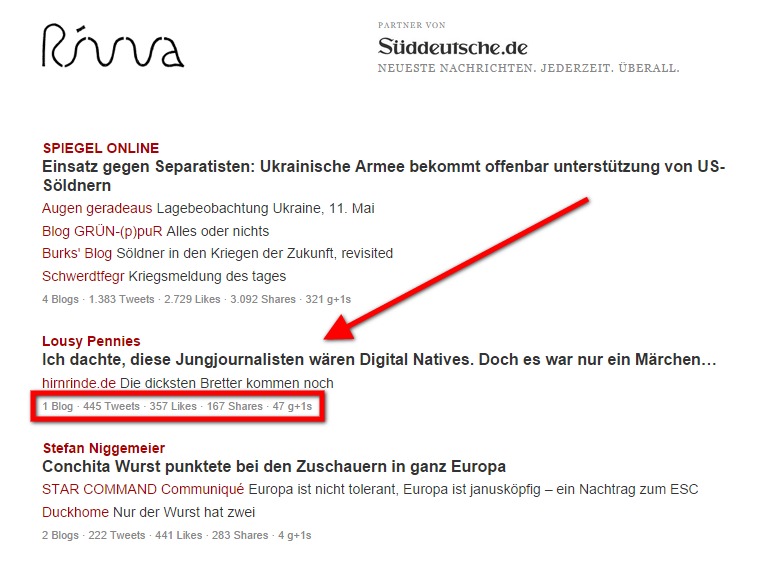

Karsten Lohmeyer hat über Nachwuchsjournalisten und deren mangelnde Digitalkompetenz geschrieben. Die Überschrift macht Heftig.co und Co. ernsthafte Konkurrenz: Ich dachte, diese Jungjournalisten wären Digital Natives. Doch es war nur ein Märchen…

300 Tweets innerhalb weniger Stunden. Boah ey!

Das beispielhafte Clickbaiting ist nicht der einzige Grund, warum der Text von Karsten am Sonntag viel Aufmerksamkeit bekommen hat und fast den ganzen Tag ganz oben bei Rivva zu finden war. Wer Journalisten dazu auffordert, mehr Wert auf Social Media zu legen, kommt damit gut an bei Journalisten, die ohnehin schon viel Wert auf Social Media legen.

Worum ging’s nochmal?

Die zentrale These lautet:

Die Folge: Die “Digital Native Journalisten” sind für mich inzwischen zu einer Urban Legend geworden. Zu einem Märchen. Es gibt sie gar nicht unter den Nachwuchsjournalisten. Oder nur in homöopathischer Verteilung.

Danach folgen fünf Gründe, warum Journalisten heutzutage in sozialen Netzwerken aktiv sein sollten: 1. Selbstdarstellung, 2. Vernetzung, 3. Recherche und Bildung, 4. Verbreitung, 5. Diskussion und Optimierung.

Wie war die Reaktion?

Überwiegend zustimmend, und das auf diversen Kanälen (Ruhm, Ehre, unendlicher Dank diverser Community-Manager und ein paar hundert Millionen für eine Idee, wie man Blog-Kommentare, Facebook-Kommentare und Tweets sinnvoll miteinander verbinden kann).

Ich hatte eigentlich versprochen, die Reaktionen in einem Storify zu bündeln, aber da es ohne iPhone und Tweetbot anscheinend keine Möglichkeit gibt, mehrere Tweets auf einmal zu einer Story hinzuzufügen, und ich wenig Lust auf Klickorgien hatte, spare ich mir das. Die Kommentare und Tweets lassen sich ja auch auf den drei Original-Plattformen recht gut nachlesen.

Am interessantesten, weil am kontroversesten fand ich die Diskussion auf Twitter, nachdem am Sonntagabend Eva Schulz ein bisschen Wasser in den überwiegend selbst-affirmativen Wein gegossen hat:

@doktordab @LousyPennies Wenn 150 junge Menschen (die sich ja übrigens noch nie selbst als „digital natives“ bezeichnet haben…) sich nicht

— Eva Schulz (@evaschulz) 11. Mai 2014

@doktordab @LousyPennies mehr für s.Netzwerke interessieren – wäre es dann nicht Zeit drüber nachzudenken, wo stattdessen die Zukunft liegt? — Eva Schulz (@evaschulz) 11. Mai 2014

Wer sich nur für diesen zweiten Teil der Debatte interessiert, findet die Tweets hier einigermaßen übersichtlich gesammelt. Die Kritik von Eva kurz zusammengefasst: Social Media sei zu einem großen Teil Selbstdarstellung, Vernetzung und Vermarktung. Zwar würden soziale Netzwerke auch als wertvoller Rückkanal dienen, zur Interaktion mit den Rezipienten und als Recherche-Werkzeug, aber nicht alle Journalisten müssten diese Möglichkeiten nutzen.

Oder, in Evas Worten:

@doktordab @LousyPennies Eben nicht! Wir brauchen auch stille Beobachtertypen, nicht bloß Selbstdarsteller wie uns in dieser medienbubble

— Eva Schulz (@evaschulz) 11. Mai 2014

@doktordab @LousyPennies oh come on! Jetzt malst du aber s/w – was ist mit all den guten Kolumnisten, Essayisten, Gesellschaftsanalysten? — Eva Schulz (@evaschulz) 11. Mai 2014

Meine Meinung

Ich finde den Text von Karsten gut und wichtig (von Klout-Score und Xing-Profil einmal abgesehen). Ich finde aber auch die Kritik von Eva gut und wichtig. Sprich: Es folgt ein langweiliges, unentschlossenes “Ja, aber…”.

Soziale Medien sind ein großes Geschenk für Journalisten. Ich habe über Twitter Jobangebote bekommen (Selbstdarstellung, Eigenwerbung), tolle Menschen kennengelernt (Vernetzung), Interviews angefragt (Recherche) und wertvolles Feedback (Rückkanal, Interaktion) erhalten. Das möchte ich nicht missen, unter keinen Umständen.

Andererseits schaue ich mir meine Klasse an der DJS an: Die Hälfte meiner ehemaligen Mitschüler hat keinen Twitter-Account, höchstens ein Drittel ist dort regelmäßig aktiv. Journalistisch genutzte Facebook-Accounts? Null. Blogs? Zwei. Trotzdem sind viele bei großen Medien gelandet und machen da genau das, was sie wollen. Zugegeben: Journalistenschulen wie die DJS sind das bestmögliche Sprungbrett und erleichtern es, einen Job zu finden, ohne zur “Marke” (ich mag das Wort immer noch nicht) werden zu müssen.

Ich erinnere mich an ein schönes Zitat, das ich vor kurzem gelesen habe:

The smartest folks I know in just about every academic or policy field, don’t tweet, blog, or actively appear in the media.

Zugegeben: Der letzte Halbsatz dürfte für Journalisten kein gelungener Ratschlag sein. Aber über den Rest sollte man nachdenken. Frequenz und Vehemenz der Meinungsäußerungen sind nicht unbedingt direkt proportional zu Qualität und Relevanz des Gesagten. Wenn auf vielen Kanälen viel geplappert wird, leidet manchmal der Inhalt.

Nochmal: Das ist kein kulturpessimistisches Plädoyer gegen “140-Zeichen-Geschnatter” oder “belanglose Blogs”. Ich wehre mich nur dagegen, dass digitale Präsenz als zukünftige Voraussetzung für journalistischen Erfolg bezeichnet wird.

Wer über soziale Medien und deren Bedeutung für die Gesellschaft schreibt, ohne dort jemals selbst aktiv gewesen zu sein, macht sich unglaubwürdig (hallo, Feuilletonisten dieser Welt). Wer sich durch die Jahresabrechnungen eines Großkonzerns wühlt, um einen Steuerskandal aufzudecken, wer eine wöchentliche Kolumne über seine Alltagsbeobachtungen schreibt, wer scharfsinnig und pointiert Außenpolitik kommentiert, wer mit juristischem Sachverstand aus den Gerichtssälen dieser Welt berichtet, wer bewegende Reportagen aus Afghanistan liefert — der braucht keinen Twitter-Account.

Zumindest nicht zwangsläufig:

@doktordab @evaschulz @LousyPennies @SimonHurtz Weil das Tool Zeit nimmt, die dann an anderer Spezialisierungsstelle fehlt?

— Vera Schroeder (@VeraSchroeder) 11. Mai 2014

@doktordab @VeraSchroeder @evaschulz @LousyPennies @SimonHurtz die Frage ist halt, ob jeder Journalist SM im selben Umfang braucht — Sara Weber (@sara__weber) 11. Mai 2014

In Zukunft wird es weniger solcher Jobs geben, und es wird schwerer sein, sie zu bekommen. Stellenausschreibungen wie die des Sterns werden zunehmen:

Sie wollen in einer Redaktion arbeiten, in der […] der Ihr Instagram-Kanal, Ihr Blog oder Ihre Twitter-Credibility mehr zählen als Ihr formeller Lebenslauf?

[…] Wir suchen Kollegen/-innen, denen die Interaktion mit dem User (im Social Web oder anderswo) und das Kuratieren von Netzfundstücken genau so viel Spaß machen wie das Schreiben von Blogs oder Artikeln…

Und interne Mitarbeiter-Memos wie das der New York Times dürften Schule machen:

In the digital age, it is not enough to produce the best journalism in the world. Once we go up with a ground-breaking story, whether a scoop or a 2,500 word special report or video, this is not the end of our work in the newsroom. […] That means training all of our journalists in how to use social media to report and amplify their stories.

Vor diesem Hintergrund hat Karsten mit seinem Appell an junge Journalisten natürlich recht: Eignet euch Digitalkompetenz an, nutzt soziale Netzwerke (auch journalistisch, nicht nur privat) und lernt, diese zu verstehen. Denn dieses Wissen wird euch nicht automatisch zufliegen:

Es gibt keine ‚digital natives‘. Sich eine Kultur anzueignen ist immer Arbeit, immer Verständnis, immer Wille. Nie angeboren, nie einfach.

— Hakan Tanriverdi (@hakantee) 11. Mai 2014

Zu viel Selbstgerechtigkeit

Was mich nervt, sind manche Reaktionen:

Als junger Journalist würde ich sofort damit beginnen, eine Marke zu werden.

So ist das mit den Traumtänzern und Traumtänzerinnen die am Anfang vor einen vermeintlich so einfachen Weg stehen und das Weg Grundprinzip von Hänsel und Gretel noch nicht durchdrungen haben.

Wer glaubt im stillen Kämmerlein schreiben zu dürfen, wird seinen Job verlieren.

56 Tweets, 55 mal Applaus, einmal Kritik.

56 Menschen aus meiner Twitter-Timeline haben Karstens Text geteilt. Genau ein einziger Tweet war kritisch (der von Annett Meiritz, im Screenshot rot markiert), ansonsten nur Zustimmung, Schulterklopfen und ungläubiges Kopfschütteln über “diese ignoranten Jungjournalisten”. Absender dieser Tweets: ausschließlich Journalisten — logischerweise auch nur solche mit Twitter-Account. Wir (ich schließe mich da selbst mit ein) leben in einer Filter Bubble, die sich einmal im Jahr zum Klassentreffen auf der republica in Berlin trifft. Das sind ein paar tausend, vielleicht zehntausend Menschen. Es gibt eine Welt außerhalb dieser Filter Bubble, und es gibt auch Journalismus außerhalb dieser Filter Bubble.

dass es hier ernsthaft umstritten ist, dass man auch ohne Social Media ein guter Journalist sein kann, sagt alles über die Blase @evaschulz — Lenz Jacobsen (@jalenz) 11. Mai 2014

Wer sich darin nicht wohl fühlt, muss nicht auf Teufel komm raus ein Teil von ihr werden. Ein Twitter-Account, mit dem pflichtschuldig alle paar Wochen ein Link auf einen eigenen Text gepostet wird, bringt nichts.

Um es konkret zu machen, ein Beispiel: mein ehemaliger Mitschüler an der DJS, Bastian Berbner. Es gibt zwar einen gleichnamigen Twitter-Account, aber ob der zu Bastian gehört, weiß ich nicht (Update: der Account ist von Bastian). Und selbst wenn: Die Tweets sind geschützt, der Account hat neun Follower. Bastian nutzt Facebook privat, Bastian bloggt nicht. Trotzdem macht er (finde ich) tollen Journalismus und ist damit recht erfolgreich. Seine Filme laufen bei Zapp, er schreibt Dossiers für die Zeit oder produziert Radiofeatures für den WDR.

Wer konstant gute Inhalte liefert, muss sich keine Sorge um seine Zukunft machen. Wer relevant ist, wird gehört — egal, ob er ein begnadeter Selbstvermarkter ist oder nicht. Social Media kann helfen, gute Inhalte und Relevanz zu produzieren, aber es ist keine Bedingung dafür. Besonders schön und prägnant hat das (wie so oft) Dirk von Gehlen beschrieben:

Twitter — und damit der netzbasierte Dialog — ist nichts anderes als das Telefon. Nicht komplizierter, aber auch nicht unwichtiger. Man kann auch als Journalist ohne Telefon sehr erfolgreich sein. Dennoch würde niemand behaupten, es sei irrelevant, ob man telefoniere oder nicht.

Dieser Artikel erschien zuerst hier.

Über den Autor

Simon Hurtz, 23, ist nach dem Abi irgendwie an der Deutschen Journalistenschule gelandet und genießt seitdem die Gewissheit, sich nicht mehr den Kopf darüber zerbrechen zu müssen, was er später mal machen will.

Simon Hurtz, 23, ist nach dem Abi irgendwie an der Deutschen Journalistenschule gelandet und genießt seitdem die Gewissheit, sich nicht mehr den Kopf darüber zerbrechen zu müssen, was er später mal machen will.

Weil er sich mit Anfang 20 noch zu jung zum Arbeiten fühlt und selbst der tollste Job der Welt nicht davonläuft, studiert er davor lieber noch Soziologie, Politik und Wirtschaft. Wenn er groß ist, möchte er mal so schreiben wie Wolfgang Uchatius.

![[Public domain], via Wikimedia Commons](http://www.lousypennies.de/wp-content/uploads/2018/06/Aufm-Storytelling-Dynamit-192x128.jpg)

![By Anonymous [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons](http://www.lousypennies.de/wp-content/uploads/2018/02/Newsboy_in_1905-Distribution-192x128.jpg)

![By Sargoth (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons](http://www.lousypennies.de/wp-content/uploads/2017/08/Historic_Taximeter_2015-192x128.jpg)

![By Willy Stöwer, died on 31st May 1931 [Public domain], via Wikimedia Commons](http://www.lousypennies.de/wp-content/uploads/2013/07/Titanic-192x128.jpg)

Der oben zitierte Lenz Jacobsen ist mir als Leser/User nur deshalb bekannt, weil er ein Twitter Profil hat, dort hin und wieder seinen Texte verlinkt sowie auch auf seine journalistischen Beiträge bei der zeitonline community. Ohne Twitter wäre das sicher nicht der Fall.

Er zeigt eigentlich wie es geht. Online das veröffentlichen und verbreiten, was man geschrieben hat. Ich als Leser habe so die Möglichkeit, mir ein Bild vonn ihm zu machen, seiner Art die Dinge zu beurteilen oder zu werten. Im Umkehrschluss bildet sich Lenz Jacobsen als Marke heraus. Weniger marketingstrategisch sondern durch die Präsentation seines Schaffens im Netz.

Einige andere Kollegen von ihm machen es ähnlich, nur deshalb nehme ich Notiz von ihnen bzw. werden sie mir bekannt.

Will ich etwas im Netz lesen, gehe ich mittlerweile nicht mehr zwingend auf die Nachrichtenportale, sondern habe einige Seiten von Journalisten oder Bloggern gespeichert bzw. folge ihnen auf Twitter. Dort liest man oft differenzierter als auf den großen Nachrichtenportale deutscher Zeitungen oder Zeitschriften. Für mich als Leser entscheidet hierbei nicht die Marktstrategie des Journalisten, sondern dessen geschriebene Qualität.

Wohltuend ist auch, dass viele Journalisten oder Blogger ihre Kommentarfunkiton ausschalten. Denn man muss nicht zwingend das Geschriebene zur Diskussion stellen, zumal dann meistens für den Journalisten und viele Leser das Übel und Leid anfängt.

Ich denke, ein Journalist braucht kein Socialmedia Experte sein um es positiv für sich zu nutzen.

Nachtrag:

Eine berufliche Visitenkarte im Netz wird in Zukunft für gute Journalisten unerlässlich sein. Wir reden heute über Glaubwürdigkeit und Meinungsmache sowie pauschaler Gleichmacherei in der allgemeinen Berichterstattung. Hier bietet das Netz die einmalige Möglichkeit, das eigene journalistische Profil zu präsentieren.

Auch die Vernetzung (über die eigene Filterbubble hinaus, im Idealfall auch international) sollte eigentlich zum Selbstverständnis des eigenen Berufs gehören.

Ich wusste gar nicht, dass 2014 (!) über so ein Thema überhaupt diskutiert werden muss. Allerdings wird nun auch klarer, warum im Journalismus beim Thema Internet soviel gejammert wird:

Es wird nicht verstanden. Nicht seine Funktion, nicht seine Möglichkeiten.

Und das hat jetzt nichts mit Selbstvermarktung zu tun ;-)

„Wer konstant gute Inhalte liefert, muss sich keine Sorge um seine Zukunft machen.“

Das mag so stimmen, aber ist das nicht etwas zu kurz gedacht? Wie werde ich denn auf gute Inhalte aufmerksam?

Ist die Frage nicht eher: Wie kommen die guten Inhalte an den Nutzer? Was auch immer jetzt als „gut“ definiert wird. Nun mag nicht jeder Journalist Social Media machen wollen – das sei ja unbestritten – und ja, die Filterblase – wobei: Die hatten wir immer schon, wir haben immer schon gezielt rausgesucht was wir an Informationen haben wollen und haben immer schon auf Empfehlungen von Freunden gehört, die Technik macht das halt nur leichter und offenbarer. Aber der Punkt ist ja: Konstant gute Inhalte alleine sind nur die halbe Miete. Man muss auch wissen wie man seine Inhalte an den Mann bringt. Auch wenn man keine Marke an sich sein möchte oder sein kann. Wer das perfekt analog beherrscht – Glückwunsch. Wer das sofort nach der Ausbildung beherrscht: Beeindruckend. Und wenn man dann im Online-Ressort landet obwohl alle natürlich lieber Print machen möchten, aber nun ja, irgendeiner muss das ja machen und wenn nicht die Jungspunde sich damit auskennen, wer dann – tja…

„Man kann auch als Journalist ohne Telefon sehr erfolgreich sein.“ Ja? Ach.

[…] Journalisten soziale Netzwerke nutzen sollen oder auch nicht, treibt die Digital Native Generation um, die offenbar gar keine ist. Egal, denn das Internet ist […]

[…] Social-Media-Kompetenz haben“-Geschreibe den Komplex vielleicht ein wenig. Das hat Simon Hurtz in seinem späteren Vermittlungsversuch schon kritisch festgestellt und die Tunnelblick-Reaktionen auf Lohmeyers Blogeintrag eingefangen. […]