No more Mr. Bad Guy, Herr Koch! Warum die deutsche Medienszene Entwicklungshilfe braucht

5

Ich bin der Bad Guy hier oben“ – so stellte sich Thomas Koch diese Woche in Berlin vor. Auf dem Podium beim Jour Fixe des Forum Medien und Entwicklung in Berlin saßen neben Koch der FAZ-Herausgeber Werner D’Inka, der Journalist Klaus Jürgen Schmidt und ich.

Und ich musste Herrn Koch widersprechen.

In den guten alten Tagen hätten wir Journalisten den erfahrenen Media-Manager („Medienpersönlichkeit 2008“) vielleicht als bösen Buben gesehen – heute ist er ein weißer Ritter.

Denn Thomas Koch bringt das Geld.

Nicht direkt. Aber mit dem von ihm und MICT-International-Gründer Klaas Glenewinkel ins Leben gerufenen Plural Media Services erklärt er jungen Medien in der noch nicht entwickelten Welt, wie das Anzeigen- und Vermarktungsbusiness funktioniert.

Ich würde nicht sagen, dass er mit seiner Arbeit sofort Waffengleichheit zwischen den wirtschaftlich unerfahrenen Journalisten der arabischen Welt und den Media-Managern von Multimilliarden-Konzernen schafft. Aber er erklärt die Spielregeln und verrät so manchen Monetarisierungs-Trick (z.B. kostenpflichtige Anrufe bei Call-In-Sendungen im Radio statt kostenloser Rückrufe durch die Redaktion).

Er hilft den Medienmachern, ihr Potenzial in der Werbewirtschaft zu erkennen. Er sorgt manchmal dafür, dass der eine oder andere Journalist zum ersten Mal in seinem Leben so etwas wie ein Gehalt erhält.

Nach der Diskussion beherrschte mich nur ein Gedanke:

Warum zum Teufel macht Koch das in der dritten Welt – und nicht in Deutschland?

Denn tatsächlich entwickelt sich hier vor unseren Augen gerade ein journalistisches Prekariat, dessen Angehörige zwar voller Ideale und Engagement sind – ihre Taschen aber sind leer.

Auch Deutschland ist zum Entwicklungsland geworden!

Zumindest in Sachen Medienfinanzierung…

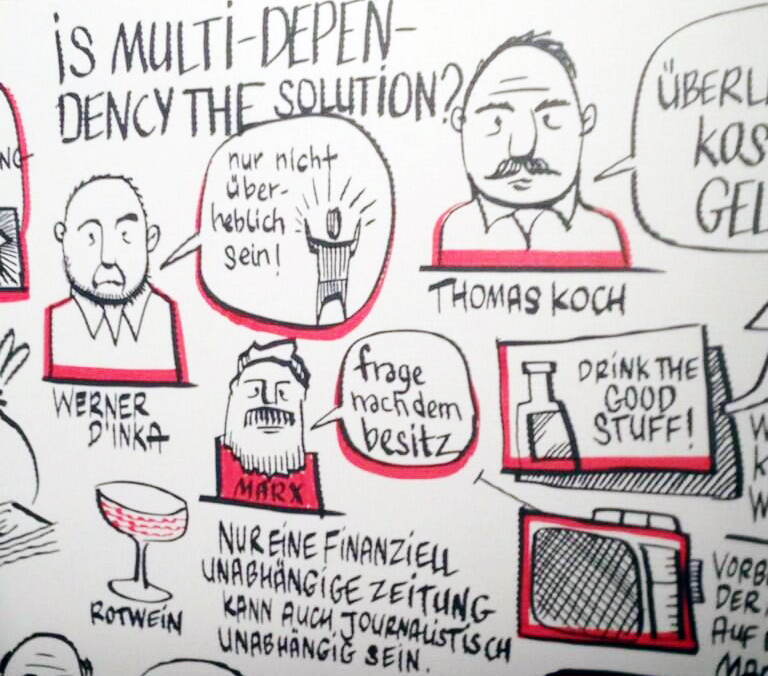

Graphical Recording der Podiumsdiskussion

Wenn ich davon schreibe, denke ich da an so ambitionierte Projekte, wie zum Beispiel das Weiterstadtnetz von Julian Heck oder HH-Mittendrin von Isabella David, die wir hier auf LousyPennies schon vorgestellt haben. Sie alle sind meiner Meinung nach – mehr oder weniger – auf dem gleichen Stand, wie die Medien in der dritten Welt:

Junge engagierte Journalisten hängen sich rein, verdienen aber im Höchstfall nur ein paar Lousy Pennies, die vielleicht die Serverkosten decken, aber nicht viel mehr.

Ihnen fehlt in vielen Fällen wie vielen, vielen anderen das Know-How und natürlich auch die Manpower, um die notwendigen Anzeigen für ihre Projekte zu akquirieren.

Denn dass Werbung oder ein anderes Finanzierungsmodell notwendig ist, um Medien zu finanzieren, bestritt auch in Berlin fast niemand auf dem Podium. Die FAZ etwa, so verriet uns Werner D’Inka, holt etwa 50 Prozent ihrer Einnahmen durch den reinen Verkauf herein – der Rest muss auf anderen Wegen in die Kasse finden.

Was heißt das also für die neue deutsche Medienlandschaft mit ihren vielen idealistischen Start-Up-Projekten?

- Journalisten muss klar werden, dass sie mit ihrer Arbeit nicht im „luftleeren Raum“ agieren. Sie müssen Geld verdienen. Und zwar am besten mit ihrem originären, journalistischen Produkt.

- Es müssen professionelle Strukturen geschaffen werden, die auf Augenhöhe und in der Sprache der Anzeigenkunden mit der Werbewirtschaft sprechen. Ganz bewusst kann man hier von Waffengleichheit sprechen. Denn da kann es ganz schön ruppig zugehen.

- Die journalistische Unabhängigkeit (und damit auch die Glaubwürdigkeit gegenüber dem Leser) muss gewahrt werden.

Ein weiteres Stichwort, das in diesem Zusammenhang fiel, war die Diversifikation der Geldgeber. Je mehr man von einem Geldgeber abhängig ist, umso schwieriger wird die Sache mit der journalistischen Unabhängigkeit. Das ist in der dritten Welt genauso, wie bei uns.

Ich jedenfalls freue mich schon auf das nächste Treffen mit Thomas Koch, der mir dann hoffentlich erklären wird, wie ich auf Augenhöhe mit Geldgebern/Anzeigenkunden für LousyPennies verhandeln kann.

Da ich mich nicht selbst fotografieren konnte, seht Ihr hier die Podiumsdiskussion „Was kann Kultur?“

Mit: Aino Laberenz, Constanza Macras, Christian Römer, Jay Rutledge, Gebrüder Teichmann, Tom Tykwer

Moderation: Matthias Spielkamp

![[Public domain], via Wikimedia Commons](http://www.lousypennies.de/wp-content/uploads/2018/06/Aufm-Storytelling-Dynamit-192x128.jpg)

![By Anonymous [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons](http://www.lousypennies.de/wp-content/uploads/2018/02/Newsboy_in_1905-Distribution-192x128.jpg)

![By Sargoth (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons](http://www.lousypennies.de/wp-content/uploads/2017/08/Historic_Taximeter_2015-192x128.jpg)

![By Willy Stöwer, died on 31st May 1931 [Public domain], via Wikimedia Commons](http://www.lousypennies.de/wp-content/uploads/2013/07/Titanic-192x128.jpg)

Das ist einer der zentralen Aspekte einer neuen Infrastruktur, mit der sich Medien jenseits der Verlage realisieren lassen.

Finde den Ansatz des Artikels zwar interessant, muss aber in einigen Punkten widersprechen. Auch als Journalist kann man auf ein riesiges Archiv von Anleitungen und Hilfestellungen dazu, wie man als Selbständiger Geld verdienen kann, zurückgreifen. Vielleicht sind diese nicht eindeutig als „Tipps für Journalisten zum Geld verdienen“ gekennzeichnet, allerdings genauso anwendbar für jeden der etwas in die Richtung Selbständigkeit plant.

So kann man sich meiner Ansicht nach ein immenses Wissen allein durch Online-Recherchen in den entsprechenden Blogs beschaffen und somit eine Grundlage für die Zukunft als selbständiger Journalist schaffen. Ich denke daher, dass sich die Defizitite der deutschen Szene bei anderen Punkten finden lassen. Ich würde mir von vielen Journalisten wünschen, dass Sie – gerade was den Anzeigenverkauf oder ähnliche Einnahmequellen betrifft – einfach mal mehr Initiative zeigen. Denn ich finde wenn man sich erst einmal gründlich mit den Themen rund um Finanzen und potentielle Einnahmequellen auseinander gesetzt hat, wirkt das ganze deutlich einfacher als es zunächst anmutete (wenn man beispielsweise davon hört, dass der Journalist nun auch zum Anzeigenvermarkter werden muss).

Links zu entsprechenden Websites spare ich mir, da man lediglich Google bemühen muss um brauchbare Quellen zu finden. ;)

D’Inka macht da eine irrelevante Rechnung auf. Mich interessiert nicht, ob 50 % der Gesamtkosten durch den Verkauf reinkommen, sondern wie hoch die Kosten und die Deckungsbeiträge sind. Die Werbung verursacht Personal- und Druckkosten. Deren Höhe muss man von den Gesamtkosten natürlich abziehen, wenn man wissen möchte, wie abhängig die Redaktion von Anzeigeneinnahmen ist. Hinzu kommt im Grunde auch noch der Aufwand, der getrieben wird, um die _verbreitete_ Auflage zu steigern und so höhere Anzeigenerlöse zu erzielen. Wenn man weniger Druckauflage bräuchte, um die gleiche verkaufte Auflage zu schaffen, muss das von den Druckkosten auch noch weg.

Es müssen professionelle Strukturen geschaffen werden, die auf Augenhöhe und in der Sprache der Anzeigenkunden mit der Werbewirtschaft sprechen. Ganz bewusst kann man hier von Waffengleichheit sprechen.

Der prekäre Lokalblogger soll sich also weiterhin vor potenziellen Kunden vor der eigenen Haustür fürchten, damit er einsieht, dass er professionelle Erlöser, äh Vermittler braucht?

Nein, der Lokalblogger sollte sich die Methoden aneignen, mit denen er den potentiellen Kunden vor der eigenen Haustür die meisten Lousy Pennies aus den Taschen locken kann. Er selbst ist es, der dazu die professionellen Strukturen schaffen muss z.B. durch einen Anzeigenverkäufer, kein externer „Erlöser“ ;-)